第13号 スポーツクイズの答え

もんだい

「スポーツ」の語源は何か知っていますか?

(スポーツ・健康教育部門 准教授 難波秀行)

こたえ

スポーツという言葉から野球やサッカーなどの競技スポーツを思い浮かべる人も多いと思いますが、語源はラテン語の「Deportare」(デポルターレ)に由来しており、「運ぶ、運搬する」という意味を持っています。これが精神的な意味合いを含む「気晴らし、楽しむ」に転じ、「身体を動かすことを楽しむ」というのが本来のスポーツの意味です。誰もが自由に身体を動かし、スポーツを観戦したり、支援したりすることが豊かな人生を送ることにつながることが期待されます。体育とスポーツは大部分が共通しますが、体育は身体の教育で身体を使うことを学ぶという意味を含みます。

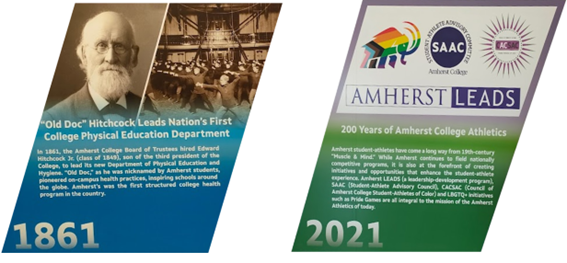

米国大学における体育の発祥は、1861年マサチューセッツ州のアマースト大学であったことが報告されています。図1(左)にあるように、身体を鍛えることに加え、リーダーシップや社会的責任感を培うことを目的にドイツ体操を大学教育に取り入れたようです。写真からは訓練のような印象も受けるかと思います。それが、図1(右)にあるように近年ではリーダーシップの育成に加え、成功体験を積むこと、尊敬、友愛、包摂(一体性)といったチーム文化を育むこと、共生社会の構築などに価値が移行してきているようです。日本では、講道館柔道の創始者でスポーツ・教育分野の発展に尽力された嘉納治五郎は、「精力善用」、「自他共栄」の教育理念を掲げています。精力善用とは、力を使って相手をねじ伏せたり、威圧したりすることに使わず、世の中の役に立つことのために能力を使うこと、自他共栄とは、自分だけではなく他人と共に栄のある世の中にしようとすることを意味します。その他、「人に勝つより自分に勝つ」、「運動を長く継続することで心身共に若々しく生きることができる」などの名言を残されています。

図1 アマースト大学体育館内に掲示されていた体育部門の経緯

大学で行うスポーツ・体育の授業は、スポーツと体育の両方の意味合いを持つと考えています。小学校~高等学校の体育授業で学んできたことを生涯にわたる健康づくりにつなげること、身体を動かすことを楽しむ力を身に付けることと理解していただければと思います。もちろん、健康に関する高度な知識や実践に加え、各スポーツにおける身体の使い方を覚えることや、競技力の向上、ケガの予防について学ぶことも大切です。

大阪大学での健康スポーツ教育科目やサークル・部活動などを通じて、これまでの経験の有無に関わらずスポーツにチャレンジし、見たり、支えたり様々な経験を積んで生涯スポーツにつなげて欲しいと思います。また、世の中が便利になり身体を動かす機会が奪われている現代社会において、日常生活の歩行などを含めた身体活動を確保し、座位時間を減らすことも重要です。スマートフォンやウエアラブルデバイスなどのICTを活用した健康づくりも進歩しており、これらを用いることも注目されています。人生100年時代と言われる昨今、何をするにしても心身の健康は豊かな人生を送る上での基盤となります。健康スポーツ教育科目では、理論と実践に関わる様々な授業を準備していますので多くの学びを得て欲しいと思います。

引用文献

文部科学省.スポーツ基本計画.第2章中長期的なスポーツ政策の基本方針.平成29年3月.https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/1372413.htm

難波秀行、中田賢一.米国における大学体育・スポーツの取り組みに関する現地調査.大学体育研究.46, 87-98, 2024.http://hdl.handle.net/2241/0002009932